SEARCH

文化財検索【喜連川家文書(百二十八点) 附 喜連川家文書目録(天明元年十月)、笄及び栗形】

- 文化財種類:県指定等文化財

- 市区町村:さくら市

- 市区町村:宇都宮市

- 区分:有形文化財(古文書)

- 種類:指定

(きつれがわけもんじょ(ひゃくにじゅうはちてん) つけたり きつれがわけもんじょもくろく(てんめいがんねんじゅうがつ)、こうがいおよびくりがた)

●指定年月日

令和7年3月28日指定

●所在地

さくら市氏家(さくら市ミュージアム―荒井寛方記念館―)、宇都宮市睦町(栃木県立博物館)

●アクセス方法

JR氏家駅から車で約5分

●公開状況

随時

●所有者又は管理者

栃木県、さくら市 ほか

●文化財概要

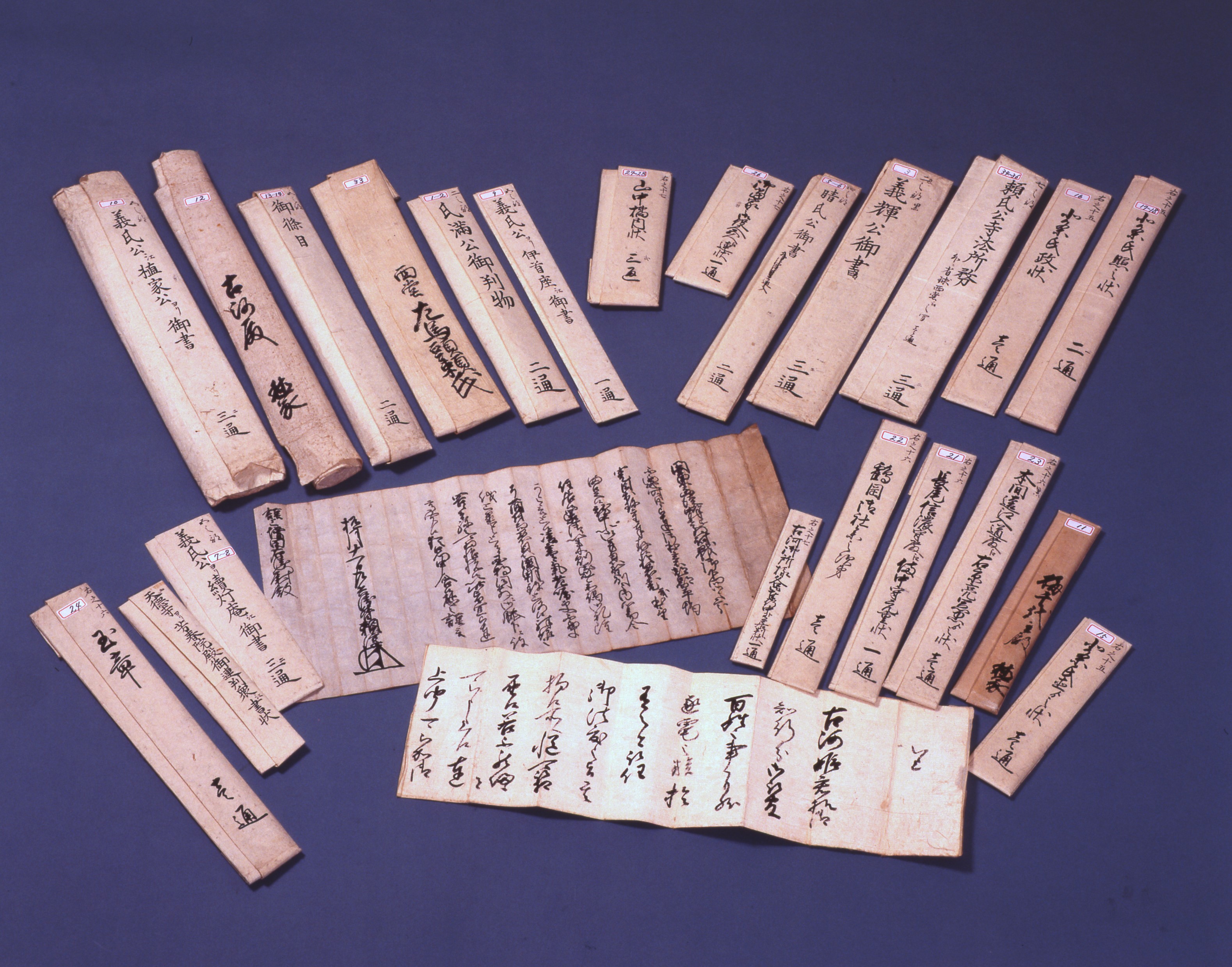

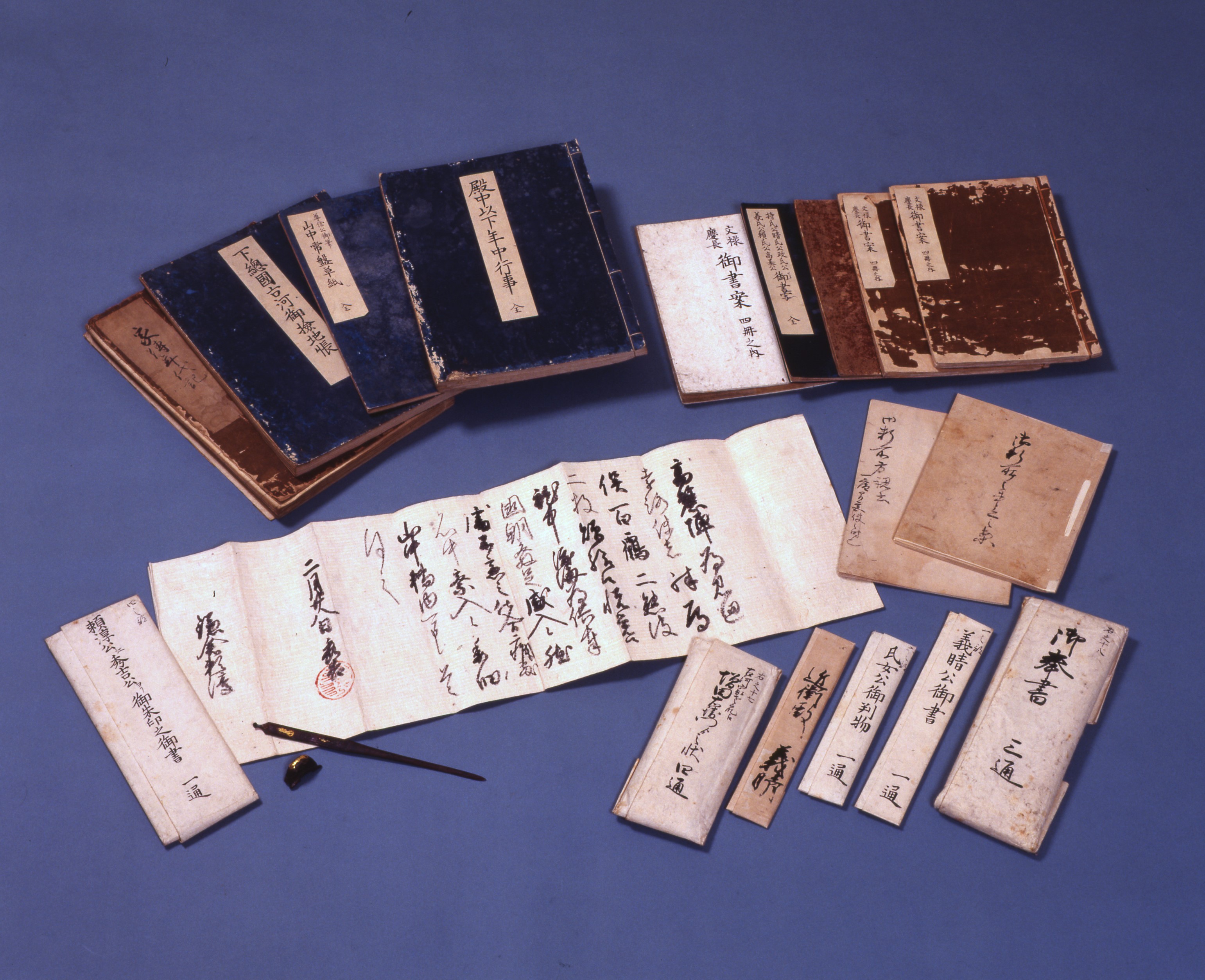

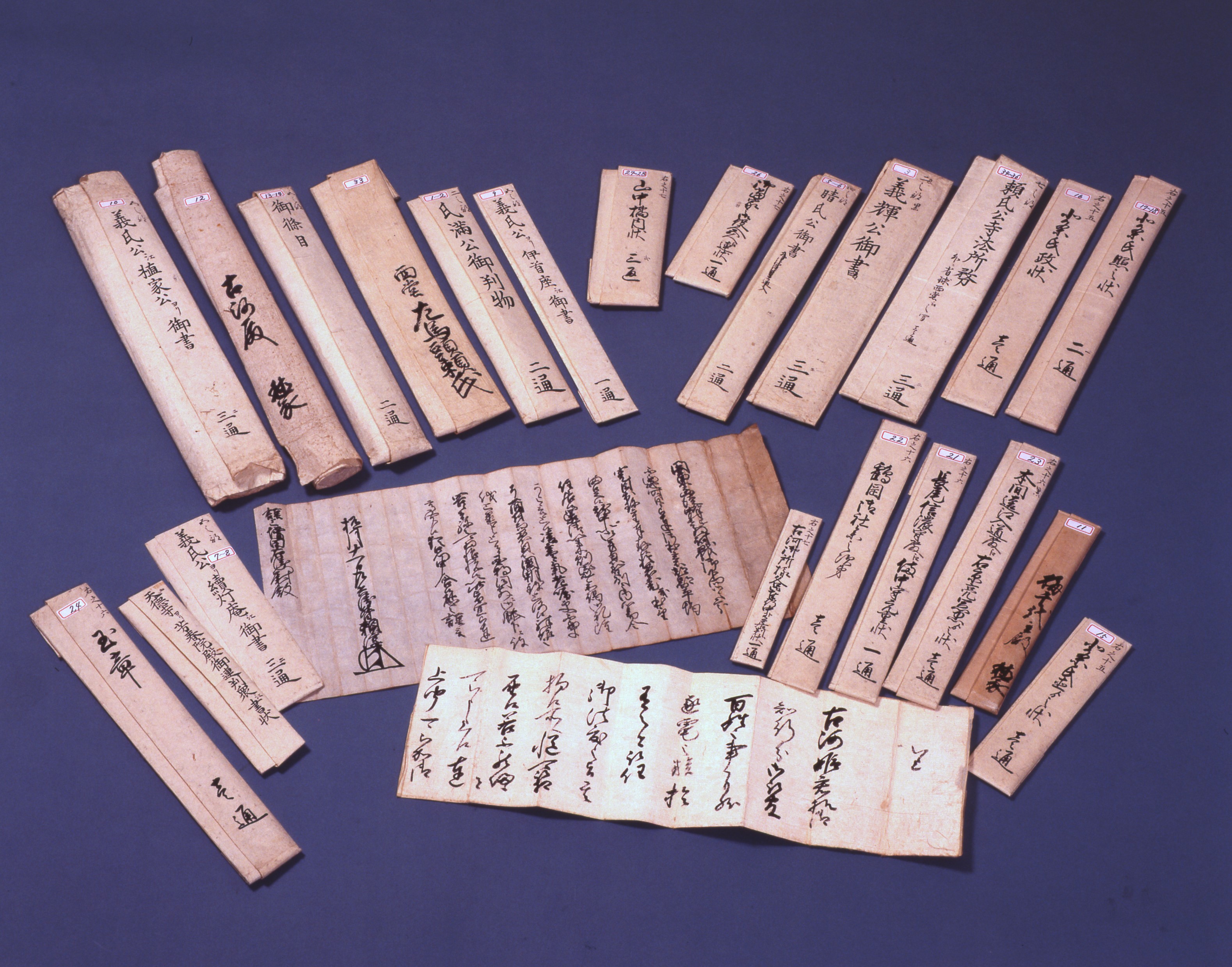

喜連川家文書は、江戸時代に喜連川領5千石を領した喜連川家に伝来した、南北朝時代から江戸時代にかけての文書群である。

喜連川家は、室町幕府を開いた足利尊氏の子、基氏(もとうじ)を祖とする。

江戸時代中期、喜連川家第8代恵氏(やすうじ)がそれまで「宝蔵」に所蔵していた器物や文書等を「当家宝物」、「系図箪笥」に分けて整理し、天明元年(1781)、「当家重宝並系図箪笥入記(とうけちょうほうならびにけいずだんすいりき)」(「喜連川家文書目録(天明元年十月)」)としてまとめた。この「目録」によって、その時点で喜連川家が所持していた文書等の全容が明らかとなる。

それによると、喜連川家文書は南北朝時代以降の鎌倉公方家、その子孫の古河公方・小弓公方家、そして近世の喜連川家に伝来した文書から構成される資料群であり、宗家である室町幕府将軍家をはじめ、豊臣秀吉などの天下人、そして江戸幕府の幕閣や大名家との交流を示す資料などが豊富に残されている。なかでも喜連川家として江戸時代まで存続した家系であるため、南北朝時代から江戸時代中期に及ぶ約400年間の資料が残されている点は貴重である。したがって、喜連川家文書は中世から近世までの関東地方の政治・社会・宗教・文化の諸相を究明するうえで、今後も重要な資料となりうるものである。

また、古河公方家の氏姫が秀吉に献上した脇差の付属品で、その後に返却されたと喜連川家文書に記録される笄(こうがい)・栗形(くりがた)も残されている。